본문영역

오일장이야기

-

자녀를 기원하는 간절한 마음이 담긴 도끼

자녀를 기원하는 간절한 마음이 담긴 도끼- 아들을 원하는 가정에서 자녀가 많고 다복한 집의 작두 머리쇠를 몰래 훔쳐 대장간에 도끼 제작을 의뢰한다.

- 대장장이는 불에 달군 머리쇠를 3등분하여 작은 도끼를 만든다.

- 제작을 의뢰한 가정에는 만들어진 도끼에 도끼자루 대신 청색 홍색 실을 꿰어걸고, 청색과 홍색천을 맞대어 만든 주머니에 넣는다.

- 이렇게 만들어진 3개의 도끼를 담은 주머니는 새댁이 하나, 베게 속에 하나, 이부자리에 하나 씩 보관한다.

영상으로 보기 -

처음에 팔리는 물품으로 미루어 예측하는 그날의 장사운 : 마수 / 마수걸이

- 닷 되 하면 그날 자꾸 닷되가 나가고 처음 손님이 한 되 하면 종일 한 되 나가고 그렇다고 그래서 나는 홉을 사러오는 사람이 있으면 오늘 아직 마수 안했으니 딴데가서 사소 하며 말한다.

- 마수를 하면 안 놓치고 딱 본전이라도 줘야돼. 밑지고라도 줘야돼. 감사합니다커고 오늘 내가 많이 팔겠습니다. 커고 그 손님에게 물건을 팔아야 한다.

- 아침에 첫 손님으로 여자 또는 아기와 함께 온 아이엄마가 오면 왕이다.

영상으로 보기 -

오일장과 기우제

- 남창장 : 모내기 때나 모를 심고 난 후에라도 가뭄이 극심할때, 비를 바라는 마음에서 시장을 옮겨 열었다. 이를 노천장, 기우장이라한다. 이때 짚으로 토룡과 화룡을 만들어 기우굿을 하거나, 용의 그림을 걸어두고 물을 뿌리며 제사를 지내기도 했다.

- 언양장 : '시장이전코 기우 한발의 언양에서', 금년한발은 조선적으로 대소동을 일으키고 있다. 언양 지방농민들은 하지에 중묘내리기라는 속담이 있던바 이제는 근 십여일 지나도 무한히 비오기를 기다리다가 이제는 맥이 다 풀리어 하늘만 쳐다보고 원망할뿐인바 언양면 당국에서는 한발대책을 강구하던바 언양시장을 남천변으로 이전하면 비가 나린다 하야 지난 이십칠일 시일부터 남천변에 이전하였고 이십팔일은 기우제까지 집행하리라 한다.(1939년 6월 29일 동아일보기사)

-

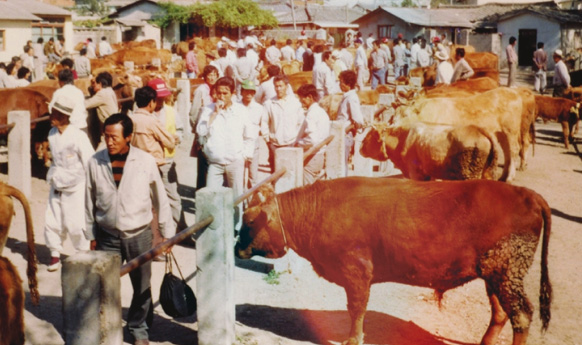

우(牛)시장이 함께 열려야 큰 시장

우(牛)시장이 함께 열려야 큰 시장- 옛날에는 마을마다 씨소(숫소)가 있어 그 한마리만 남겨놓고 도축하고, 일하는 소는 암소를 부렸다.

- 소를 도둑맞아 소전에 와서 찾아가는 경우도 있었다. 도둑맞은 소라는 사실이 알려지면, 소를 팔수도 없고 사서도 안된다.

- 일 소가 없는 집에서는 이웃집에 품앗이를 한다. 울주지역에서는 인정상 사람과 소의 품이 같다. 소와 사람이 하루치 일을 해주면, 사람은 이틀간 일을 해주었다.

- 소 팔러 가는 아침에 부지깽이로 소 엉덩이를 때리면서, '돈 많이 받으래이~' 하고 마음으로 빈다.